- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

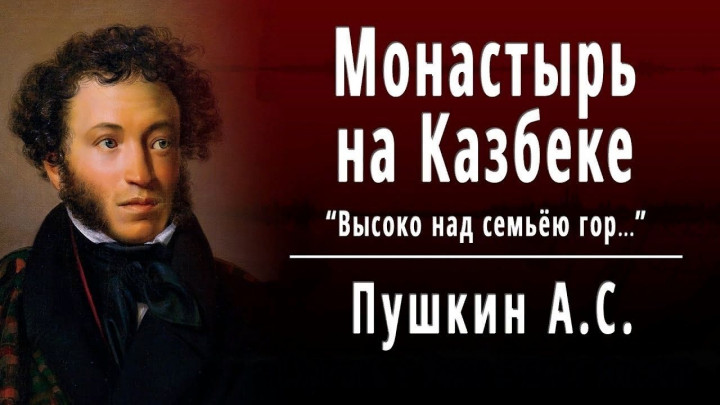

Монастырь на Казбеке

Александр Пушкин

Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег,

Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство бога скрыться мне!..

Год написания: 1829 г.

Анализ стихотворения Пушкина «Монастырь на Казбеке»

Кавказские горы восхищали не только М. Ю. Лермонтова. А. С. Пушкин тоже посещал эти живописные территории и оставил несколько произведений, посвящённых им. Одно из таких – стихотворение «Монастырь на Казбеке», созданное, как гласит запись в рукописи, 20 сентября 1829 года. Впервые это произведение опубликовали в журнале «Северные цветы» в 1831 году.

Стихотворение состоит из двух строф. Первая представляет собой шестистишие (секстина), а второе – пятистишие. Если представить строки в виде схемы, то она будет выглядеть так: aabbcb cdede. Таким образом, можно говорить о своеобразном сочетании парных и перекрёстных рифм. Стихотворный размер – четырёхстопный ямб.

Поэт говорит от первого лица. Это обычно для лирики Александра Сергеевича, когда в своих произведениях он обращается то к друзьям, то к возлюбленным, то к завистникам. В этом стихотворении происходит то же самое, с той разницей, что адресатом является не человек, а целая гора. Поэт произносит её гордое имя:

Высоко над семьёю гор,

Казбек…

Применительно к своему величественному собеседнику автор употребляет достойные его пышные эпитеты. Вершину Казбека он метафорически называет «царственным шатром», а монастырь, расположенный на ней, сравнивает с «реющим ковчегом». В этом выражении чувствуется намёк на легенду, что именно к Кавказским горам пристало судно библейского праведника Ноя. Даже для света, озаряющего горы, у поэта находится эффектный эпитет – «вечные лучи», который указывает на неизменность состояния всего, что прикасается к горным вершинам.

Не менее интересна метафора, использованная поэтом по отношению к Кавказу. Горный массив Александр Сергеевич называет «семья гор». Кавказ предстаёт перед нами как близкий круг живых существ. Оно существуют вечно, а потому сохраняют величественность и непоколебимый покой, напоминающий о божественном умиротворении.

Поэт не скрывает, что его привлекает эта неизменность. Он восклицает: «Далёкий, вожделенный брег!»

Думается, что образ горной вершины, увенчанной монастырём, является метафорой творческой жизни. Читатель, хорошо знакомый с сочинениями Пушкина, вспомнит, что Александр Сергеевич не раз высказывался о самодостаточности творца. Поэт не должен унижаться, прислуживая публике. Вместо этого ему следует больше внимания уделять своей работе, которая приближает его к богу. Вот и в строках этого стихотворения мы видим движение от низа («сказав прости ущелью») к небесам – «в соседство Бога». Автор очерчивает собственный путь, стремясь стать подобным гордым, молчаливым бессмертным горам.

Короткий анализ стихотворения «Монастырь на Казбеке» Пушкина

Произведение «Монастырь на Казбеке» Александра Сергеевича Пушкина впервые было напечатано в журнале «Северные цветы».

Стихотворение создано примерно в мае 1829 года. В эту пору поэт переживает личную драму, его сватовство к Н. Гончаровой в ее семействе было принято сдержанно, определенного ответа он так и не получил. Он решается ехать на Кавказ, где в то время как раз шла война. Целью его был Арзрум и действующая армия под предводительством И. Паскевича. По пути на две недели поэт остановился в Тифлисе. Уже в августе, возвращаясь, он вновь на считанные дни оказался в этом гостеприимном городе. Считается, что в стихотворении описан именно грузинский Гергетский монастырь, находящийся на головокружительной высоте в горах. Кстати, он сохранился до наших дней. В жанровом отношении – элегия, исповедальная лирика, по размеру – четырехстопный ямб со смешанной рифмовкой, 2 строфы. Лирический герой – сам тоскующий автор. В горах, величественных и неприступных, его посещают мысли о вечности. Казбек – как царь, раскинувший под солнцем свой шатер над миром. Он обращается к Казбеку как к живому существу: «твой монастырь». Поэта манит суровый «реющий ковчег» спасения, где идет жизнь, наполненная совсем другими смыслами. «Вожделенный брег!»: параллель с плаванием по бурному житейскому морю продолжается. Как тонущий, он мечтает выбраться на берег, оставить позади всю суету и заблуждения пролетевших лет. Бог, кажется ему, ближе к таким вершинам и людям, которые там поселяются. «Заоблачную келью»: скрыться из глаз мира, переступить границу земли и неба, забыть себя, обрести подлинную свободу. Стихотворение изобилует средствами художественной выразительности. Теплое олицетворение: «семья гор». Россыпь эпитетов: царственный шатер, вольной вышине, вечными лучами. Почти страдальческая анафора: «туда б». Несколько восклицаний с красноречивым многоточием, выдающим, что желание героя вряд ли исполнится. Душевное смятение – еще одно препятствие на пути к восхождению. Лексика возвышенная, встречаются и устаревшие слова. Парентеза (обращение). Звукопись. Сравнение: как ковчег (библейский образ, судно Ноя, на котором спаслась вся его семья во время Потопа). Кавказская тема – одна из важнейших в творчестве поэта.

В стихотворении «Монастырь на Казбеке» Александра Пушкина пейзажная лирика перерастает в исповедальную.