- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

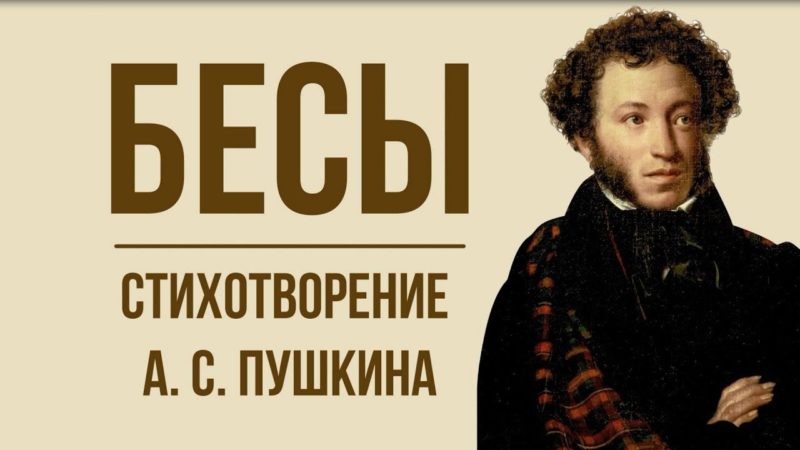

«Бесы»

Александр Пушкин

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин…

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи:

Коням, барин, тяжело;

Вьюга мне слипает очи;

Все дороги занесло;

Хоть убей, следа не видно;

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,

Дует, плюет на меня;

Вон – теперь в овраг толкает

Одичалого коня;

Там верстою небывалой

Он торчал передо мной;

Там сверкнул он искрой малой

И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Сил нам нет кружиться доле;

Колокольчик вдруг умолк;

Кони стали… «Что там в поле?» –

«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;

Кони чуткие храпят;

Вот уж он далече скачет;

Лишь глаза во мгле горят;

Кони снова понеслися;

Колокольчик дин-дин-дин…

Вижу: духи собралися

Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

Дата создания: 1830 г.

Размер стихотворения: четырехстопный хорей.

Анализ стихотворения «Бесы» Пушкина

1 вариант

Стихотворение “Бесы” – едва ли не самое известное из всего пушкинского наследия. В стихотворении автор описывает путешествие в метель, а заблудившиеся путники символизируют русский народ. Краткий анализ “Бесы” по плану рассматривает всё, что нужно знать об этом произведении.

История создания – написано стихотворение в один день, 7 сентября 1830 года, в Болдино, том самом пушкинском имении, где было создано так много его знаменитых произведений. Оно стало первым, написанным в знаменитую Болдинскую осень.

Тема – вера в возможности человека, в его умение противостоять жизненным трудностям.

Композиция – симметрично кольцевая, создаваемая повторяющимся четверостишием, которое делит произведение на три части.

Жанр – лирическая баллада.

Стихотворный размер – четырёхстопный хорей с перекрёстной рифмовкой.

Эпитеты – “снег летучий”, “мутная игра”, “чистое поле”, “неведомые равнины”, “одичалый конь”, “небывалая верста”.

Метафоры – “мчатся бесы рой за роем”, “Визгом жалобным и воем надрывая сердце мне”, “в мутной месяца игре”.

История создания

История создания этого произведения начинается ещё в мае 1830 года, когда поэт сделал предложение своей будущей жене Наталье Гончаровой. Несмотря на согласие невесты и её родителей, свадьба все откладывалась: сначала готовилось приданое, без которого девушку не хотели отпускать замуж, потом неожиданно умер дядя Пушкина. А в начале сентября поэту пришлось отправиться в Большое Болдино, решать имущественные вопросы.

Пушкин прибыл в своё имение 3 сентября и не планировал пробыть там долго, однако его отъезду помешала холера. Стихотворение “Бесы” написано 7 сентября, когда Пушкин ещё не знал, что ему придётся задержаться. Он был раздражён и встревожён, поскольку упускал своё любимое творческое время – осень. Известие же о холере, которое пришло позже, не испугало, а обрадовало его. Сама атмосфера опасности очень волновала поэта, и он имел предлог для того, чтобы спокойно творить. Впоследствии именно этот период будет назван знаменитой Болдинской осенью.

Сообщив невесте, что ему придётся остаться в Болдино на неопределённый промежуток времени, Пушкин полностью отдается творческому порыву, сделав этот период самым продуктивным в своём творчестве. Но начиналась “Болдинская осень” именно с “Бесов”.

Тема

С одной стороны, Пушкин использует в стихотворении мистические образы, которые делают его похожим на лирическую балладу: это классическое путешествие в буран, когда путник заплутал потому, что его водят бесы. Выразителем мысли о бесах выступает представитель народа, ямщик, что дополняет историю фольклорным элементом. На самом деле тема стихотворения несколько иная: поэт иносказательно раскрывает проблему поиска верного пути в жизни, стремления найти выход из трудных ситуаций, не подчиниться обстоятельствам.

Композиция

Композиция стихотворения трехчастная, причём сюжет закольцовывается в конце каждой части с помощью повторяющегося фрагмента.

Первая часть – это описание ненастья, которое. по мнению ямщика, вызвано бесом – он кружит путников, желая свести их с дороги в поле.

Мистическая составляющая усиливается и во второй части, где и сам путник как будто видит бесов, кружащих вокруг.

Третья часть разъясняет символический смысл произведения: путник не желает иметь ничего общего с бесами, отстраняется от них, точно так же, как и сам лирический герой отстранялся от них, выбирая свой путь в жизни. Это главная мысль произведения, которая выражается через переживания лирического героя.

Жанр

С одной стороны, это классическая лирическая баллада, наполненная фольклорными мотивами. Интрига, тайна также указывают на принадлежность к жанру баллады. С другой,можно назвать лирическим стихотворением, поскольку в нём отражены сокровенные мысли и чувства лирического героя, его видение проблемы.

Такой стихотворный размер, как четырёхстопный хорей, использован Пушкиным неслучайно – он достаточно характерен для балладного звучания. Перекрёстная рифма в сочетании с восьмистишием делает композиционное деление более явным.

Средства выразительности

Для того чтобы придать стихотворению черты баллады и передать эмоциональный настрой лирического героя, Пушкин использует следующие средства выразительности:

Эпитеты – “снег летучий”, “мутная игра”, “чистое поле”, “неведомые равнины”, “одичалый конь”, “небывалая верста”.

Метафоры – “мчатся бесы рой за роем”, “Визгом жалобным и воем надрывая сердце мне”, “в мутной месяца игре”.

Бесовской разгул, надрывающий душу, передаётся также с помощью звукоподражания (дин-дон) и постоянно нагнетающейся тревожной атмосферы.

Анализ стихотворения Пушкина «Бесы»

2 вариант

Осенью 1830 года Александр Пушкин приехал в Болдино, чтобы уладить все вопросы, связанные со вступлением в права владения имением и подготовиться к предстоящей свадьбе. Однако из-за того, что в Москве началась эпидемия холеры, поэт был вынужден на несколько месяцев задержаться в имении. В этот период он создал множество философских и лирических произведений, одним из которых стало стихотворение «Бесы».

В нем автор вновь затрагивает так близкую и понятную для себя тему народного фольклора, описывая путешествие в метель, которое у любого путника того времени вызывало настоящий ужас. «Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин!», – отмечает поэт и тут же обращается к ямщику с просьбой, чтобы тот что есть силы гнал лошадей. В ответ он слышит весьма типичный для того времени рассказ, что путники заблудились, и виной тому являются бесы, которые заманили их в снежную ловушку. «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам», – отвечает своему спутнику ямщик и приводит множество примеров, как за время путешествия ему довелось столкнуться с нечистью. Она заманила лошадей в овраг, потом предстала в виде верстового столба и огонька в далекой избушке. И вот, наконец, упряжка вообще остановилась, так как «вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят».

Пушкин с огромным интересом и уважением относился к подобным рассказам, считая их неотъемлемой частью русской культуры. Однако как человек образованный, поэт прекрасно понимал, что бесы, сбивающие путешественников с пути, являются всего лишь вымыслом. И любому явлению всегда найдется простое и логическое объяснение, которое даст ответы на любые вопросы. Почему же тогда автор сделал акцент именно на этот мифический и заведомо лишенный правдоподобия сюжет? Все объясняется достаточно просто в последних строчках стихотворения, где Пушкин проводит параллель между бесами и людьми, в чьих руках сосредоточена власть. Заблудившиеся путники в стихотворении «Бесы» символизируют русский народ, который действительно потерян среди снежных равнин и не может найти свою дорогу к более счастливой и свободной жизни. Виной этому являются не суеверия и не безграмотность людей, которые бережно хранят свои традиции и культуру. Причина в том, что русские крестьяне до сих пор еще являются крепостными, и их жизнь не принадлежит им самим, заключается именно в тех самых бесах – кучке сытых и самодовольных людей, которым попросту невыгодно терять дармовую рабочую силу и развеивать иллюзии низших сословий, давая им знания, которые при определенных условиях могут стать одним из самых мощных видов оружия. Именно с бесами Пушкин сравнивает правящую элиту России, которая строит козни «простым путникам», т. е. постоянно усложняет жизнь обычным людям, заставляя их испытывать страх, унижение и обиду. У Пушкина же бесы в человеческом обличии чувство отвращения и раздражения. «Бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны», – именно так они представляются поэту, который в этих строках проводит аналогию со светскими балами, которые в Москве не прекратились даже во время холерного карантина.

Бессмысленность существования людей, которые считают себя избранными, поэт готов им простить со спокойной душой, ведь каждый человек, по его мнению, вправе стоить свою жизнь так, как считает нужным. Однако при этом никто не имеет права бездарно распоряжаться судьбами других, используя людей для того, чтобы улучшить свое благосостояние за счет их нужд и проблем. Поэтому у Пушкина праздность светского общества, которую автор сравнивает с бесовским шабашем, вызывает глубокую печаль, «визгом жалобным и воем надрывая сердце мне». Поэт, так зависящий от мнения высшего света, наконец-то осознает, что оно является насквозь фальшивым и представляет собой очередной жизненный мираж, «игру бесов», которые готовы запутать сбить с пути и уничтожить любого здравомыслящего человека не по злобе душевной, а исключительно ради собственного развлечения. И это неутешительное открытие заставляет автора по-новому взглянуть на свою принадлежность к дворянскому сословию и правящей касте, где он является таким же изгоем, как и любой крестьянин.

Анализ стихотворения «Бесы» Пушкина

3 вариант

1830 г. ознаменовался в творчестве Пушкина одной из «болдинских осеней», характеризующихся мощным приливом вдохновения. В этот период им было написано большое количество самых разнообразных произведений. В их число входит и стихотворение «Бесы».

Основу сюжета составляет история заблудившегося ночью в зимнем поле путника. Пушкин неоднократно попадал в такую ситуацию, и она была ему прекрасно знакома. Центральный образ стихотворения – бесы, олицетворяющие злые силы, стремящиеся сбить человека с дороги и привести его к гибели.

В начале стихотворения путник уже давно находится в пути. Сгущающиеся над головой тучи не предвещают ничего хорошего. Бескрайние «неведомые равнины» на Руси в такую погоду внушают только страх.

Ямщик объясняет, что они сбились с пути в непроглядной вьюге. Он уверен, что это – проделки нечистой силы. Образованный барин, конечно же, прекрасно понимает, что такое объяснение основано на народных сказках и легендах. Но в безвыходной ситуации под давлением охватившего душу ужаса можно поверить во все что угодно. Уверения ямщика, что он действительно видит и слышит окруживших их бесов, кажутся правдоподобными.

Медленное движение экипажа и звон колокольчика хоть как-то сдерживали страх, напоминали о том, что путники еще живы. Когда же кони встали от усталости, навалилось огромное чувство безысходности. Напряженные попытки хоть что-нибудь разглядеть во мгле только раздражают воображение. Неясные очертания ведут к самым страшным догадкам.

Автор уже забыл о своем умственном превосходстве. Беда сравняла его с простым мужиком. Кони также охвачены страхом, им тоже чудится опасность. Они из последних сил сорвались и понесли, не разбирая дороги. Двигаться без цели все же лучше, чем на месте дожидаться неизвестного. В душе барина всплывают детские воспоминания о страшных сказках и преданиях. Он уже серьезно размышляет над тем, чем вызвано появление бесов («домового ли хоронят»).

В стихотворении не описан конец путешествия. Финальные строки посвящены отчаянной тоске в сердце барина, который окружен бесовским «визгом жалобным и воем». Пушкин оставляет читателя в неизвестности за судьбу своих героев. В такой ситуации мог оказаться любой из современников поэта и искать защиты от бесов только в молитве.

![]()