- Сергей Есенин ~ Задымился вечер, дремлет кот на брусе… - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Лисица (+ Анализ) 🦊 - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Калики (+ Анализ) - 28.12.2025

Сергей Есенин

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,

Скромен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем

Из телесного воска свеча,

И луны часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля

Скоро выйдет железный гость.

Злак овсяный, зарею пролитый,

Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,

Этим песням при вас не жить!

Только будут колосья-кони

О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,

Панихидный справляя пляс.

Скоро, скоро часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час!

1920 г.

Сборник «Трерядница» (1920).

Сборник «Стихи скандалиста» (1923).

Сборник «О России и революции» (1925).

Анализ стихотворения «Я последний поэт деревни» Сергея Есенина

1 вариант

В творчестве Есенина можно отчетливо проследить влияние исторических событий. До революции поэт воспевал патриархальную деревенскую жизнь. Патриотизм и любовь к родине были у него неразрывно связаны с образами русского пейзажа. Есенин восторженно встретил революцию и на некоторое время увлекся ее хвалой. В своих произведениях он отрекается от прежних взглядов, в том числе от веры в Бога. Но постепенно поэта охватывает тоска по прошлому образу жизни, который уже никогда не вернется. Он по-прежнему приветствует людей новой эпохи, но ощущает себя чужим среди них. Такому взгляду способствовали и высказывания советских критиков. Есенин понимает, что постепенно остается в одиночестве. Размышлениям на эту тему посвящено стихотворение «Я последний поэт деревни…» (1920).

В произведении рассматривается серьезная философская тема о кардинальной ломке не только жизненного уклада, но и сознания людей. На смену примитивному крестьянскому хозяйству приходит техника. Во времена Есенина это было связано с появлением в деревнях первых тракторов («железный гость»). Поэт видел, что под влиянием прогресса меняются люди, у них появляются совершенно новые мечты и надежды. Есенин был рад этому, но понимал, что сам измениться уже не в состоянии. Темы, которые были ему близки, никого не интересуют.

Есенин понимал положительное значение перемен, но считал, что механизация сельского хозяйства лишит этот труд человеческой заботы и любви, а это приведет ко всеобщему отсутствию духовности. Он использует негативные оценки при описании этого процесса: «черная горсть», «не живые, чужие ладони». Этому поэт противопоставляет одушевленный образ «колосьев-коней», суть которых останется неизменной.

В стихотворении используется религиозная символика, связанная со смертью («прощальной… обедней», «из телесного воска», «панихидный… пляс»). Вторжение нового мира Есенин связывает с неизбежной смертью старого, частью которого является он сам. Вероятно, «двенадцатый час» символизирует духовную смерть поэта, творчество которого больше не найдет своих почитателей.

Произведение имеет пророческий смысл. Есенин действительно стал «последним поэтом» дореволюционной России. Его «двенадцатый час» пробил всего лишь через четыре года. Вместе с физической смертью надолго было предано забвению и творчество Есенина.

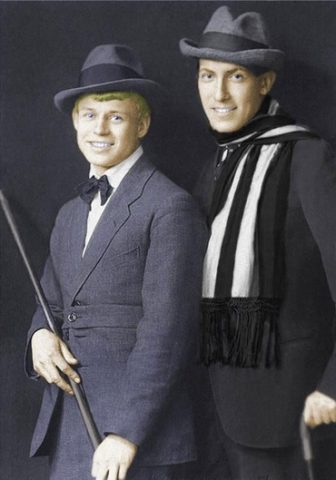

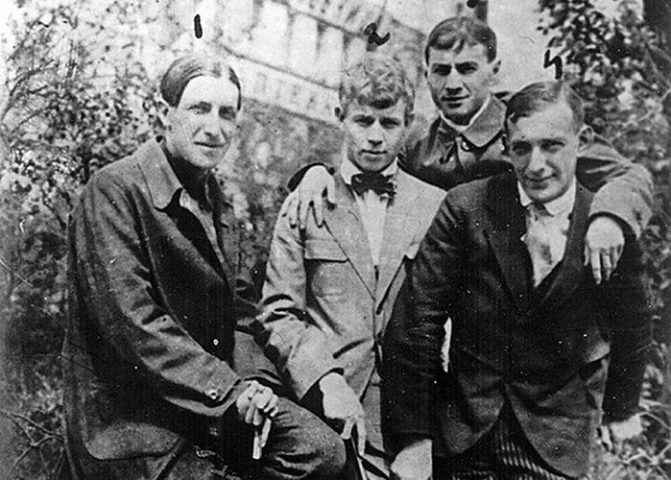

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф, 1919, Москва

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф, 1919, Москва

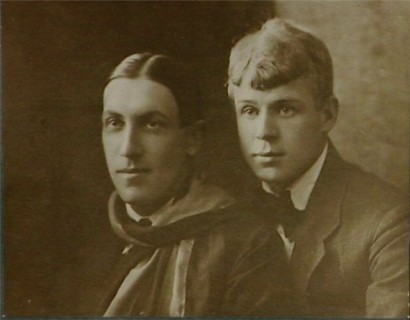

Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин

Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин

Сергей Есенин и поэты-имажинисты А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич

Сергей Есенин и поэты-имажинисты А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич

Анализ стихотворения Есенина «Я последний поэт деревни…»

2 вариант

Есенинский герой не скрывает своей любви к синей, малиновой или зеленой «шири» деревенских просторов, над которыми плывет «березовый гул». Изображение высокого патриотического чувства отличается реалистичностью: субъект речи не стесняется упомянуть столь прозаичные подробности, как испачканные морды свиней или неблагозвучные крики жаб. Печаль, «грусти ивовая ржавь» — еще одна особенность искреннего лирического переживания. Тревожные безотрадные интонации усиливаются с духовным кризисом, связанным с крушением надежд о новом крестьянском рае.

Главная тема стихотворного текста, созданного в 1919—1920 гг., — нарушение привычного уклада, разлад доселе гармоничного мира. В зачине звучит уверенная самохарактеристика лирического «я».

Чувствуя себя преемником крестьянской традиции в русской лирике, он ощущает гордость, беспокойство, обреченность — в оригинальной лаконичной формуле кроется целый комплекс переживаний.

Настоящее время, задействованное в начальной строфе, в остальной части текста сменяется будущим. Художественный прием возводит эмоциональную речь в ранг субъективного прогноза.

Центральным мотивом произведения становится православный обряд погребения. Он организовывает композицию текста, вплетая в лирический сюжет детали пейзажа и личные предчувствия субъекта речи. Связь с церковной церемонией определяет семантику многочисленных тропов: облетающая березовая листва уподобляется кадильному дыму, цвет свечного воска наделяется эпитетом «телесный», порывы осеннего ветра напоминают кощунственную пляску.

Отдельный эпизод посвящен атрибутам новой деревенской жизни, которые символизирует «железный гость» — собирательный образ сельскохозяйственной техники. Механизация полевых работ лишает крестьянский труд особого очарования и не годится служить источником поэтического вдохновения.

Субъект речи не может смириться с тем, что человек все больше отдаляется от природы. Философскую мысль иллюстрирует довольно неожиданный образ «колосьев-коней», тоскующих по теплым ладоням земледельца. Для есенинской поэтики характерны яркие иносказания, базирующиеся на «лошадиной» семантике: в произведении «Голубень» небо, подобно хозяину, ведет под уздцы облако.

Мрачные интонации крепнут к финалу стихотворения. Рефрен о часах, хрипло отбивающих окончание земного срока, звучит как зловещее пророчество, которое «вырастает» из картины прощания и увядания.

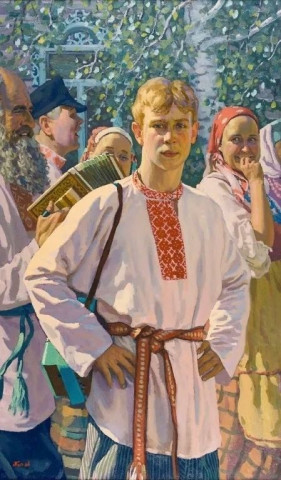

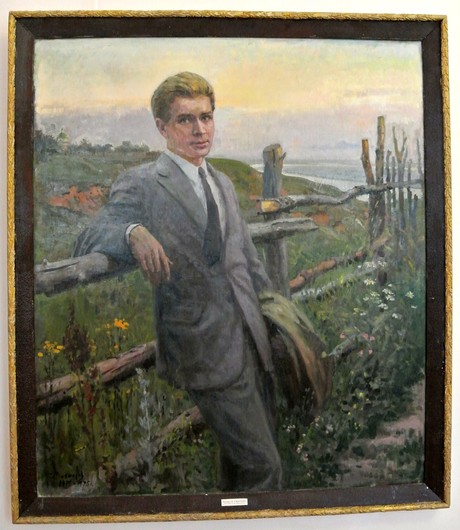

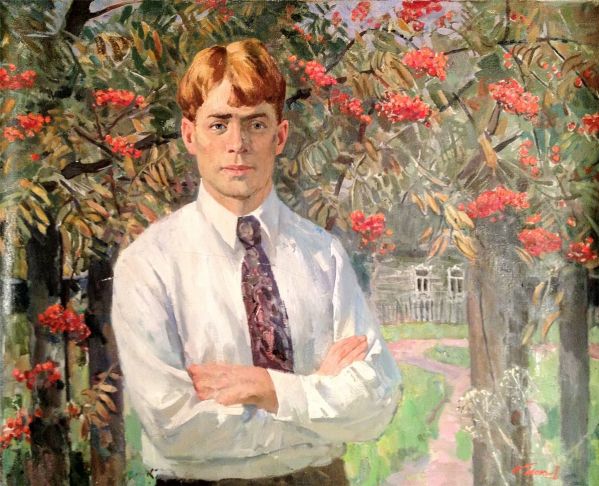

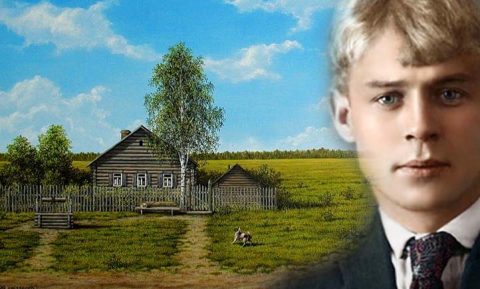

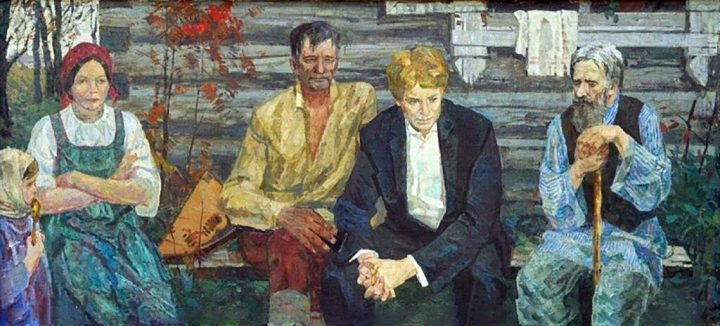

Великий русский Поэт Сергей Есенин среди крестьян

Великий русский Поэт Сергей Есенин среди крестьян