- Сергей Есенин ~ Задымился вечер, дремлет кот на брусе… - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Лисица (+ Анализ) 🦊 - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Калики (+ Анализ) - 28.12.2025

«Что прошло — не вернуть»

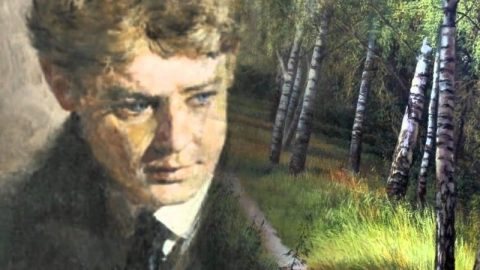

Сергей Есенин

![]() Не вернуть мне ту ночку прохладную,

Не вернуть мне ту ночку прохладную,

Не видать мне подруги своей,

Не слыхать мне ту песню отрадную,

Что в саду распевал соловей!

Унеслася та ночка весенняя,

Ей не скажешь: «Вернись, подожди».

Наступила погода осенняя,

Бесконечные льются дожди.

Крепким сном спит в могиле подруга,

Схороня в своём сердце любовь.

Не разбудит осенняя вьюга

Крепкий сон, не взволнует и кровь.

И замолкла та песнь соловьиная,

За моря соловей улетел,

Не звучит уже более, сильная,

Что он ночкой прохладною пел.

Пролетели и радости милые,

Что испытывал в жизни тогда.

На душе уже чувства остылые.

Что прошло — не вернуть никогда.

1911—1912 г.г.

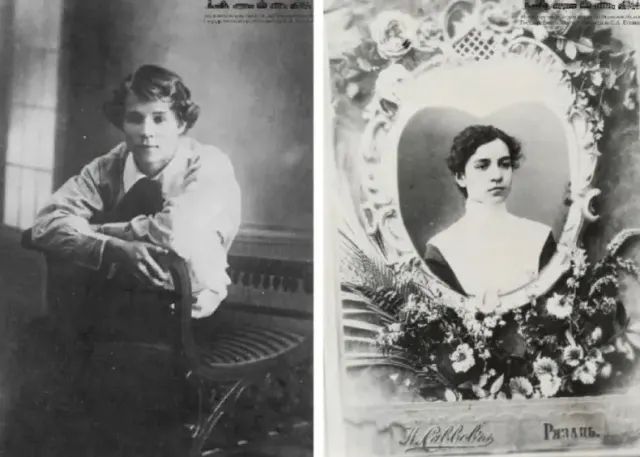

Сергей Есенин и Анна Сардановская

Сергей Есенин и Анна Сардановская

Есенину было не полных 17 лет, Сардановской – 16.

Есенин и Сардановская познакомились в селе Константиново в доме священника И. Я. Смирнова. Встречались в 1906—1912 годах, обычно — летом, на каникулах.

Напротив дома Есениных в Константинове жил священник Иван Смирнов, семью которого в селе называли Поповыми. Человек он был общительный и щедрый, и потому у него летом надолго собирались многие родственники, в том числе и Сардановские. Вот что писала в своих воспоминаниях сестра поэта Екатерина:

«Сергей был в близких отношениях с этой семьёй, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны). Мать наша через Марфушу (экономку священника — П. Р.) знала о каждом шаге Сергея у Поповых.

— Ох, кума, — говорила Марфуша, — у нашей Анюты с Серёжей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. «Пойду, — говорит, — замуж за Серёжку».

Кто знает, может быть, был бы счастлив поэт в своей семейной жизни, если бы Анна не оказалась столь эмоциональной, смогла пронести свои чувства через испытания разлукой.

В июле 1912 года Есенин уехал в Москву, она же стала работать в сельской школе, где познакомилась с молодым учителем Александром Фёдоровичем Ш. И влюбилась в него. Страстно, беззаветно и по-юношески безоглядно. В результате её чувства к Сергею охладели на целых четыре года.

4 февраля 1920 года Анна вышла замуж за Владимира Алексеевича Олоновского, учителя школы села Дединово.

Скончалась 7 апреля 1921 г. при родах в возрасте 25 лет, дав жизнь двум малышам.

Один скончался вместе с матерью, второй остался жив, воспитывался отцом.

Весть о смерти Анны Сардановской буквально потрясла поэта. Вот как вспоминал о том моменте его друг и поэт Иван Грузинов:

«Есенин расстроен. Усталый, пожелтевший, растрепанный. Ходит по комнате взад и вперёд. Переходит из одной комнаты в другую. Наконец садится за стол в углу комнаты:

— У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Всё рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю её. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю».

Анна Сардановская и Сергей Есенин

Анна Сардановская и Сергей Есенин

Анализ стихотворения Есенина «Что прошло — не вернуть»

Во время учебы в Спас-Клепиковской школе начинающий Сергей Есенин пережил короткое увлечение лирикой Надсона. Пессимистические интонации определяют характер философских размышлений юного поэта. В произведении «Капли» несчастные, «с болью в душе» доживающие остаток жизни, часто и бесплодно взывают к «милому прошлому». Грустные судьбы людей уподобляются каплям осеннего дождя.

Печальные раздумья безутешного лирического «я» отражены в стихотворении 1911—12 гг. Автор-подросток пробует изобразить любовные переживания. В качестве композиционной основы он избирает элегическую антитезу, в которой идеальное прошлое противопоставляется безрадостному настоящему.

Прохладная ночь в весеннем саду, «песня отрадная» соловья — классические атрибуты опоэтизированного художественного пространства символизируют гармонию возвышенных отношений влюбленного героя и его избранницы.

Картина, изображающая радостные воспоминания, отделена от настоящего непреодолимыми обстоятельствами. На этот факт указывает зачин произведения. Невозможность возврата минувшего счастья передана однотипными лексемами — инфинитивами с отрицательной частицей. Они образуют ряд, состоящий из трех компонентов, и призваны отобразить нарастающее отчаяние субъекта речи.

Содержание следующих четверостиший объясняет негативные эмоции, смоделированные в начальном катрене. Автор последовательно обосновывает позицию своего героя, выделяя по отдельной строфе для трех основных слагаемых личного счастья: образа возлюбленной, весеннего тепла и соловьиной трели. Если исчезновение двух последних обстоятельств мотивируется естественной сменой сезона, то нынешнее одиночество субъекта речи обусловлено трагической причиной — преждевременной кончиной подруги. Компонентами картины, демонстрирующей полную безнадежность существования героя, выступают образы бесконечного дождя и невесты, заснувшей навсегда. Атрибутом дисгармонии становится излюбленная романтиками тишина, которую не нарушает соловьиное пение.

Фатальность развязки придает лирическому сюжету мелодраматические черты. Резюмируя влияние обрушившихся невзгод, лирический герой приходит к горестным итогам: радостная пора безвозвратно ушла, оставив в душе лишь «чувства остылые», скорбь и апатию. Афоризм, завершающий текст, еще раз подчеркивает особенности внутреннего состояния лирического «я», мысленный взгляд которого обращен в прошлое.